(बीएलओ के दर्द पर एक नई, अप्रकाशित कविता)

चुनाव के मौसम में

फ़ाइलों का अंबार लगा,

बीएलओ की मेज़ पर जैसे

पूरा ज़िला ही आ जा लगा।

ऊपर से आदेश—

“आज ही कर दो, नहीं तो नोटिस झेलोगे!”

नीचे से जनसमूह—

“हमें पहले कर दो, नहीं तो हम बोलोगे!”

बीच में फँसा एक बीएलओ,

जिसकी सांसें भी उधार पड़ी।

फॉर्मों की कतारों के बीच,

उसकी रातें जाग-जाग गुज़र पड़ी।

बच्चे पूछते हैं घर में,

“पापा!घर पर आओगे ?”

वो मुस्कुरा कर कह देता—

“बस, थोड़ी-सी ड्यूटी बाकी है…।”

पर ड्यूटी कब खत्म होती है?

यह किसी ने आज तक न जाना।

कभी सर्वे, कभी सूची….

कभी नाम जोड़ना, कभी हटाना।

उसके कंधों पर जो बोझ पड़ा,

वो तन का नहीं, मन का था।

दबाव लिखे काग़ज़ पर नहीं था,

वो तो आदेशों के बीच छिपा था।

और जब किसी अख़बार में

एक कोने में खबर छप जाती है…

“एक बीएलओ नहीं रहा…”

तो व्यवस्था चुपचाप नज़रें झुका जाती है।

क्योंकि इस मौत में दोष

किसी एक का नहीं होता,

यह मौत होती है उस तंत्र की

जो आदमी सिर्फ संख्या गिनता होता।

अब भी समय है—

किसी के कंधे पर पड़े बोझ को

बाँट लें हम थोड़ा सा

और आदेश लिखने वाले

बन लो इंसान थोड़ा सा ।

बीएलओ भी इंसान है—

थकता है, टूटता है, जीता है।

लोकतंत्र की नींव वही है—

और नींव यदि गिर जाए,

तो कोई महल नहीं टिकता है।

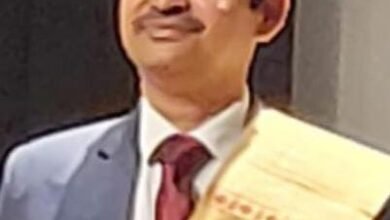

दिनेश पाल सिंह *दिलकश*

चन्दौसी जनपद संभल